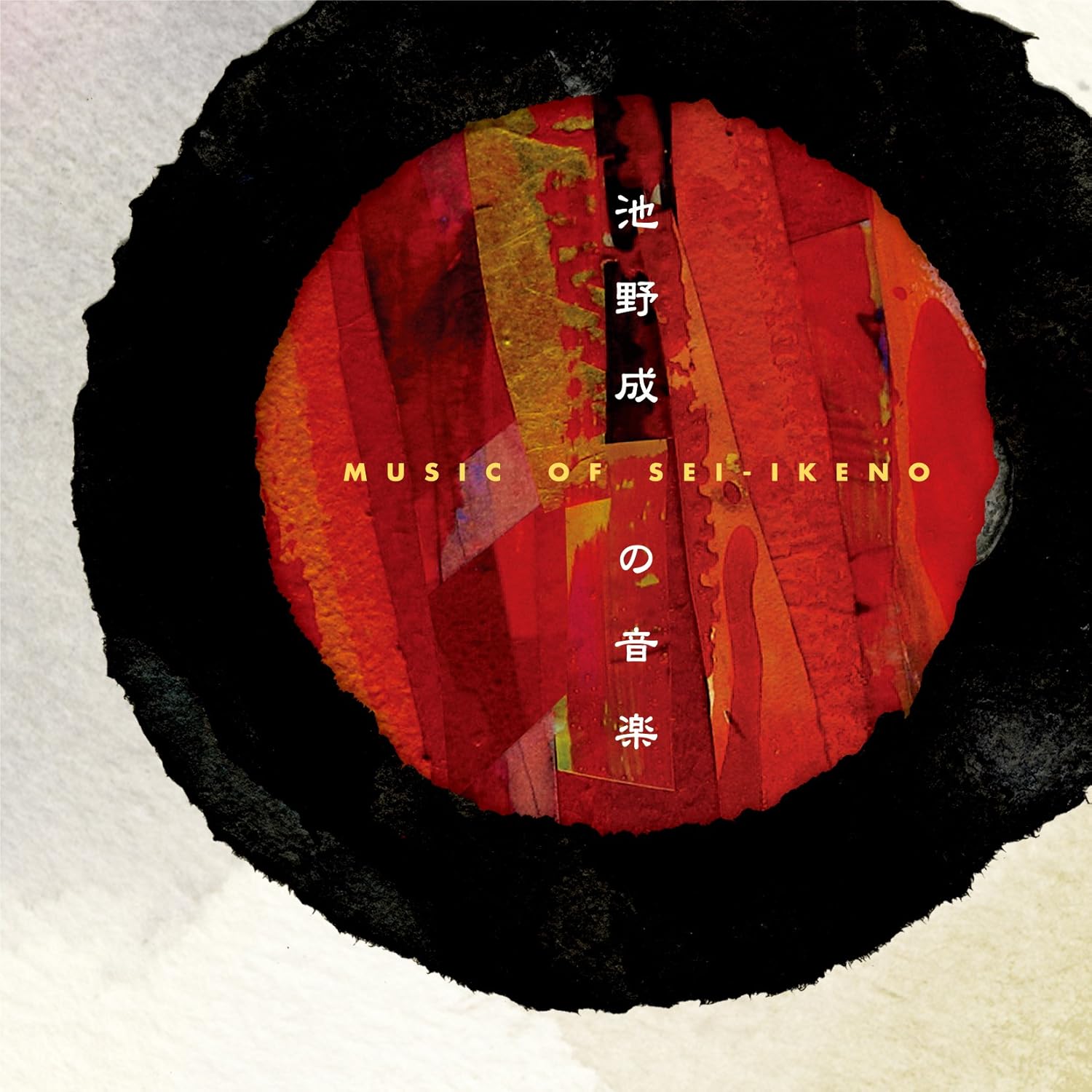

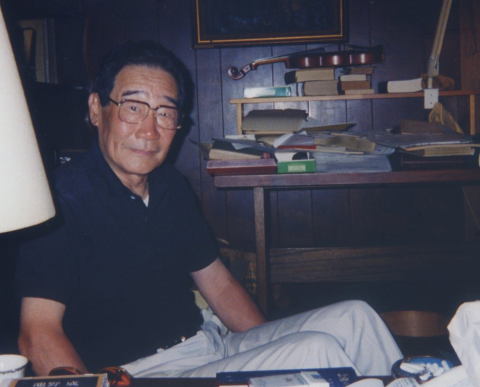

池野成(1931~2004)は、山内正、小杉太一郎らと同じ伊福部昭門下である。この人も師匠について映画音楽の現場を学生の頃からついていたという。師匠が担当した「足摺岬」(1954年・吉村公三郎)ではピアノも担当していたという。そして吉村公三郎監督の「夜の河」(大映京都1956年)あたりから、かなりの映画の音楽を担当している。川島雄三監督、山本薩夫監督、増村保造監督といった巨匠の作品の他、時代劇やアクションものなどかなり数に上る。しかし、純音楽はあまり多くないのが特徴で、今一つ掘り起こしが遅れているのが残念だ。 音楽の特徴は低音の金管楽器(トロンボーン)の重用で、重くてシリアスな音作りである。

このアルバムはいずれも1968年に大映京都が製作した映画のための音楽で、池野がつけた音楽の全てを収録したもの。いずれも映画会社にマスターテープが確認されて、この度CDになったものだ。

「牡丹燈籠」は社会派の山本薩夫監督作品。池野は1963年の「赤い水」で始まり、「傷だらけの山河」「にっぽん泥棒物語」「証人の椅子」「氷点」「白い巨塔」「座頭市牢破り」と音楽を担当、この作品に至る。この後の「天狗党」が最後となり、山本監督は「戦争と人間」以降は佐藤勝と主に組むことになる。山本監督は音楽のことは具体的な注文はしなかったという。監督自身、音楽はわからないと言っている。具体的な作曲家の作品を挙げて注文をつける黒澤明監督のような人は実は作曲家にとっては困るようで、それに忠実に従った早坂文雄は盗作騒動まで引き起こしている。ただ、この怪談映画ではここ一番驚かすような音楽が欲しいという要求はあったという。音楽はおどろおどろしいものばかりでなく、抒情的な音楽もあったりする。

もう一つの「妖怪大戦争」は黒田義之監督作品。プログラム・ピクチャーを製作する職人監督だが、この作品は今も映画ファンでは人気があるのだという。ここでは本来の池野節の炸裂で、音楽的にもワクワクさせられる。上述のようにトロンボーンを活用した音楽作りになっている。殊に最後の方は、バス・トロンボーンにペダル・トーン(低音のB♭)を延々と吹かせたりしているのには驚く。

数少ないとはいえ、やはりこの人が書いたコンサート用の作品を聴いてみたい気は高まる。今のところ管弦楽の作品「ダンス・コンセルタンテ」の音源は手許にある。打楽器とトロンボーンなどのアンサンブル作品(エヴォケイション(EVOCATION)、ティンパナータ(Timpanata)、古代的断章、ディヴェルティメント(Divertimento))や「RAPSODIA CONCERTANTE」は今発注したばかり。他に「序奏と交響的アレグロ」の録音はないかと待っている状態。