October 26, 2015, 2:28 am

【収録情報】

● シューマン:オラトリオ『楽園とペリ』op. 50 (1843)

サリー・マシューズ(ソプラノ:ペリ)

マーク・パドモア(テノール:語り)

ケイト・ロイヤル(ソプラノ)

ベルナルダ・フィンク(アルト)

アンドルー・ステイプルズ(テノール)

フローリアン・ベッシュ(バス・バリトン)

サイモン・ラトル指揮 ロンドン交響楽団・合唱団

録音時期:2015年1月11日

録音場所:ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ)

録音方式:ステレオ(DSD/ライヴ)

サイモン・ラトルはBPOから次はLSOの音楽監督に転じることが決まっている。それに先立つ形で客演した記録がこうしてソフトとなってリリースされた。取り上げたのがシューマンの珍しいオラトリオというのがいかにもこの人らしい。

ところで、このアルバムは通常のハイブリットのSACDの他、BD-Audioがいっしょにセットになっている。BDは今まで映画やオペラなどの映像を楽しむためにしか購入せず、Audio盤というのは今回初めて手にした形だ。初体験だから、こちらをかけてみた。最初は少し勝手が違って戸惑った。静止画像がモニターに出てきて、トラックの数が表示してあって、今演奏している数字の色が変わる仕掛けにこのディスクはなっていた。SACDで2枚に亘る楽曲も1枚に収録されてしかも音は良さそうだ。これだと収納スペースも節約できることはわかった。何でも試してみるものだ。

収録が2015年の1月11日ということはBPOのジルベスターから2週間弱経過した時期で、この指揮者の多忙ぶりを垣間見る思いがする。

↧

October 26, 2015, 9:47 pm

【曲目】

1.フォスター:草競馬

2.民謡:ジョニーが街へやってくる 世界初CD化

3.民謡:水夫の踊り

4.パデレフスキ:メヌエット

5.ラモー:めんどり

6.ベンジャミン:ジャマイカ・ルンバ

7.ドビュッシー:風変わりなラヴィーヌ将軍 (前奏曲集第2巻、第6曲)

8.ハリス:中国人の行進 世界初CD化

9.ロンドンデリーの歌(ダニーボーイ)

10.リムスキー=コルサコフ:熊蜂は飛ぶ

11.グリーグ:小人の行進(抒情組曲作品54、第4曲) 日本初CD化

[1-11:アーサー・ハリス編]

[1-11:1965年5月1日&3日、フィラデルフィア、タウン・ホール]

[ボーナストラック]

12.ウェーバー/ベルリオーズ編:舞踏への勧誘

[1957年12月23日、フィラデルフィア、タウン・ホール]

13.ワルトトイフェル(1837-1915):スケーターズ・ワルツ

[1967年4月20日、フィラデルフィア、タウン・ホール]

14.ワルトトイフェル:ワルツ「女学生」

[1967年4月20日、フィラデルフィア、タウン・ホール]

15.イヴァノヴィッチ(1845-1902):ドナウ河のさざ波

[1967年4月20日、フィラデルフィア、タウン・ホール]

16.ヴォルフ=フェラーリ(1876-1948):歌劇「聖母の宝石」より 間奏曲(第2番) 日本初CD化

[1968年2月27日、フィラデルフィア]

17.フンパーディンク(1845-1921):歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より祈り 日本初CD化

[1965年3月24日、フィラデルフィア]

18.ワインベルガー(1898-1967):歌劇「バグパイプ吹きのシュヴァンダ」より ポルカ 日本初CD化

[1962年1月17日、フィラデルフィア]

19.ワインベルガー:歌劇「バグパイプ吹きのシュヴァンダ」より フーガ [LPでは未発売]日本初発売

[1962年1月17日、フィラデルフィア]

【演奏】

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団

典型的なオーマンディの小品集である。アーサー・ハリスはレジデンス・アレンジャーだったのだろうと思う。最初の11曲は彼がこのアルバムのために編曲してあるいは作曲した音楽のようである。オリジナルLPがそのまま再現されているという。解説には単独で収録された折に何故こうした編曲のものがあるのか不思議だったとのことが書かれているが、オリジナルの英文のライナーにはオーケストラの金管、木管、弦楽器、打楽器をそれぞれフューチャーした編曲で各セクションの特色を浮彫にするという意図があるようで、単独ではそれができないような仕掛けでああったわけである。翻れば、これは管弦楽入門として初心者にはかなり懇切丁寧なアルバムであるということだ。12以降は折々に録音された小品がフィルアップされている。

ウェーバーの「舞踏への勧誘」はベルリオーズのアレンジが有名だが、ここではオーマンディ自身のアレンジ。弦楽器のアンサンブルを強調しているのはヴァイオリン奏者出身らしいアレンジだが、ベルリオーズ版に慣れている耳には少し野暮ったく聴こえてしまう。もともとベルリオーズが歌劇「魔弾の射手」の上演を企画した際にバレエを入れる必要に迫られて編曲したものだという。後は日本コロムビアから45回転のドーナツ盤や17cmLPで発売されていたのを店頭で目にしたのみだったが、実際に聴くのはこの度が初めて。どれも親しみやすい演奏なのは彼らが一流の証なのかもしれない。

↧

↧

October 27, 2015, 3:05 am

ベルリオーズ:幻想交響曲作品14a

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック

1968.3.5 フィルハーモニック・ホール、ニューヨーク

ベルリオーズのサイケデリックな旅行

レナード・バーンスタイン(解説)

1968.2.18;3.12 フィルハーモニック・ホール、ニューヨーク

>レナード・バーンスタインは数多くの録音を残したが、ニューヨーク・フィルと同じコンビで再録音したものはベートーヴェンの7番やチャイコフスキーの4番、自作の第2交響曲「不安の時代」などごくわずかである。ベルリオーズの幻想交響曲は3回公式録音を残しているが、このアルバムはその第2回目の1968年録音で、若きバーンスタインの情熱が溢れ、歯切れの良い演奏が繰り広げられる。バーンスタイン自身による楽曲アナリーゼ「ベルリオーズのサイケデリックな旅行」(1969年録音)も対訳付で所収。 (C)RS発売元コメント

バーンスタインには全部で3種類の幻想がある。初回は1963年の録音でこれは2回目で全てCBS。3回目はフランス国立oを振ったEMI盤が存在する。カラヤンと異なり、再録音はあまりしない人だったようだ。特にコロムビア時代は上の発売元コメントにあるように数曲しかない。この人の主義なのか、レコード会社の方針なのかは田確かめてないが、後者の可能性が高いようにも思う。

さて、コロムビア時代の例外の一つベルリオーズの幻想交響曲は1963年のものも手許にあるのだが、旧録音はところどころ音が割れ気味であるのが残念だが、これはそれは改善されている。しかし、演奏は相変わらず荒い感じがする。まだ、この時は指揮台で飛んだり跳ねたりしたと思う。躍動感はあるが精緻な感じはしない。余白の解説は63年版を収録した米国盤と同じものようだ。教育者としてのバーンスタインの面目躍如といったところか、今回の一連の再発売はこうした解説音声が復活している。

↧

October 30, 2015, 12:26 am

1927年から49年にかけてビクター・レコードに録音した藤原義江の歌唱を集めたものである。全部で57曲収録されている。オペラのアリアや日本の歌曲、自作の「討匪行」とか、戦時中の「特幹の歌」といった時局ものの流行歌、それに民謡や俗謡も含まれている。1949年の「長崎の鐘」以外は全て戦前戦中の録音である。この「長崎の鐘」も藤山一郎が歌う同名映画の主題歌とは全く別物である。

さて、アリアあたりはよく知った曲だが、日本のものになると半分は未知の曲だった。中にはSPも手許にあって、知った録音もあるのだが、曲自体初めて知るものが多い。それはあまり歌われなくなったものがずいぶんあるということだ。また、オペラ歌手独特の発声で日本語歌唱にも拘らず、歌詞が明瞭に聞き取れない。同時代に口を大きく開けて唄ったと言われる二村定一あたりとは180度違う歌唱ではある。

自分が知る藤原義江は藤原歌劇団のドンであり、音楽界の重鎮の姿しかない。山田耕筰が亡くなった1965年にはテレビに登場し、追悼の座談会に出ていた姿を思い出す。日英の混血児で、その西洋的風貌は一度見たら忘れられない。

なお、1964年に制作された大映の「傷だらけの山河」は当初この人の主演だったという。監督が吉村公三郎から山本薩夫に交代してシナリオも変更されても藤原主演で推移したものの、結局芝居ができないということで山村聰に代わった。今もDVDに撮影時のスナップ写真が収録されているが、山本監督と一緒に写った藤原義江の姿を見ることができる。

↧

October 31, 2015, 6:41 am

ジョン・フォード監督作品の常連だったモーリン・オハラが老衰のため亡くなった。95歳だったという。

天寿を全うしたのだが、やはり一抹の寂しさはある。「わが谷は緑なりき」とか「静かなる男」といった作品を思い出す。

↧

↧

October 31, 2015, 6:52 pm

1966年2月公開の作品。1965年頃から大泉撮影所が手掛けていた梅宮辰夫が主演するチンピラがうごめく作品の一つである。関川秀雄や村山新治といった硬派な監督が担当していて、どこかセミ・ドキュメンタリーの様相もあって、ユニークな作品が多い。

今回は成沢昌茂が脚本を担当ということで、それに惹かれて観てみた。ゲイバーが出てきたりで、もう50年前にはこんな風俗があったのだなと確認できた。また、売り出したばかりの大原麗子が東北からの家出娘に扮して熱演、これが意外に存在感があった。こういう映画は役者の演技もさることながら、当時の風景や風俗が見られて興味がそそられるのである。路面電車も健在な頃の東京の街並みも目にできる。

↧

November 2, 2015, 10:56 pm

これも「新・午前十時の映画祭」の1本として上映されているのを観た。作品評についてはかつての記事にした。改めて述べない代わりにTBで掲げておく。これも「赤ひげ」同様にデジタル方式による上映で、きれいな状態で鑑賞できるのはありがたい。DVDも手許にあるのだが、やはりスクリーンで観るのは格別なものがある。まあ、石原裕次郎が大きなスクリーンで観て欲しいという発言はわかる気はする。

高倉健が亡くなったので、追悼の意味で組み込まれたのだろうが、犯罪の主犯格でやくざではない人物というのはこの人には珍しいのではなかろうか。若い頃、悪役との二役というのはあったが、この人の役柄は警察官ややくさでもヒーロー、そして軍人だった。必ずしも出番は多くない。オールスター的な作品といえるかもしれない。テイストはテレビ朝日あたりのドラマのスケールの少し大きな感じ。

↧

November 3, 2015, 11:20 pm

【曲目】

ブルックナー:

交響曲第4番「ロマンティック」(1964年3月8日フィルハーモニックホール)

交響曲第8番(1961年12月2日カーネギーホール)

交響曲第9番(1965年2月カーネギーホール)

ヨーゼフ・クリップス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック

クリップスがNYPに客演して振ったブルックナーの交響曲が3つ収録されているが、タイトルに「arranged version」の文字がある。当初はクナッパーツブッシュが指揮するレーヴェらによる改竄版かと思ったら、どうもそうではないようだ。これはクリップス自身の考えに基づき、編曲した独自の版という意味のようだ。確かに聴いてみると、他の指揮者にはないものが聴こえてくる。カットどころか独自のアレンジを追加しているようなのである。珍品に属するブルックナーといえるかもしれない。こんな楽譜は他ではまず取り上げられないだろうし、ブルックナー協会も認めないのかもしれない。それでもニューヨークの聴衆は熱狂的に拍手を送る。演奏自体はゴツゴツとした無骨なもので、味はあるのである。

少々音は割れ気味だが、鑑賞に支障はない。むしろ楽しめる録音ではなかろうか。自分にはそう思えた。何が何でも原典版でないとダメとは決まってないのである。こうした自由度を買いたいと思っている。クリップスはウィーンナ・ワルツやウィーンの因んだ小品のイメージが強いが、こんな演奏もやっていたのである。中でもブルックナーの第8番はNYPデビューのライヴなのだそうだ。その後毎年のように登場していたという。NYPの自主制作盤にはJ.シュtラウスのオペレッタのアリアなどがあった。それよりも数段面白い演奏だった。

↧

November 4, 2015, 3:35 pm

アメリカ映画でも古いものは散逸しているものがあるという事例。ともかくも現存していて良かったというのが正直なところ。

オズワルドのシリーズでディズニーは権利を剥奪されてしまって、ミッキー・マウスが出来たというのは有名な話である。そういった版権のことで、管理がおろそかになったのではなかろうか。

↧

↧

November 4, 2015, 3:38 pm

享年92歳という。文学座を経て、別の劇団で活動した人だが、出発は東宝映画だったという。日本の母というイメージが強く、加藤剛主演の「大岡越前」での母親が一番親しみがある。片岡千恵蔵扮する夫を嗜めるところは秀逸だった。

これでまた懐かしい顔が去って逝く。

↧

November 5, 2015, 5:36 pm

【曲目】

ワーグナー:楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」(全曲)

【演奏】

ヨゼフ・グラインドル(バリトン:ハンス・ザックス)

テオ・アダム(バス:ポーグナー)

ヴォルフガング・ヴィントガッセン(テノール:ヴァルター)

カール・シュミット=ヴァルター(バリトン:ベックメッサー)

ヴィルフリート・クルーク(テノール:フォーゲルゲザング)

ゲルハルト・シュトルツェ(テノール:ダヴィッド)

エリーザベト・グリュンマー(ソプラノ:エファ)

エリーザベト・シェルテル(アルト:マグダレーナ)

ルートヴィヒ・ヴェーバー(バス:コートナー)ほか

バイロイト祝祭管弦楽団

バイロイト祝祭合唱団

ハンス・クナッパーツブッシュ(指揮)

【録音】

1960年7月23日/バイロイト祝祭劇場(モノラル・ライヴ)

>1960年バイロイト音楽祭開幕公演のクナッパーツブッシュ指揮の「マイスタージンガー」がORFEOより正規リリース。バイロイトにおけるザックス役デビューとなったグラインドルをはじめ、ヴィントガッセン、グリュンマーらが集った1960年の公演は、数あるクナッパーツブッシュによる「マイスタージンガー」のなかでもひときわ豪華なキャストが目を引く内容として以前よりたいへん有名なもの。過去に複数のレーベルよりリリースされていましたが、すべて廃盤で入手難の状態が続いていましたので、このたびのリリースは朗報といえるでしょう。

キングインターナショナル

発売元のコメントにもあるように、以前に非正規の形ながら、リリースされていたようだが、全く気付かなかった。今回は正規盤として登場なので、モノラルではあるが、まず状態は良好だろうという判断で購入した。冒頭の有名な前奏曲のあたりはややオーケストラが遠目に聴こえていたが、声楽はしっかり聴こえて違和感はなくなっていった。クナの堂々とした進行ぶりはやはり聴きものだし、出演の歌手も有名な人が多い。これで映像があったらなぞとないものねだりをしてしまう。リーフレットにある舞台写真を見ると、至極真っ当なものに見える。先日観た「トリスタンとイゾルデ」の無機的な現代化されたものとは雲泥の違いがあるように見えた。

出演者の中でポーグナーをやっているテオ・アダムに目が行く。東独の人だが、こうして西側の公演に参加しているのである。既にクライバーが指揮するバイエルンの「ヴォツェック」でもタイトルロールで出演していた。1960年というとドイツの国家は2つに分断はされていたが、まだベルリンの壁や東西国境線の壁もなかった時代で、比較的自由に往来が出来てきたのだろう。クナなども1959年頃、ドレスデンに客演しているくらいである。リーフレットには1926年生まれでまだ健在のようである。90歳をすぐに迎える年齢ではある。幸いにも生で接したことのある歌手で日本に引っ越し公演でやってきたベルリン・シュターツカペレの「さまよえるオランダ人」の主役をやっていた。想像より小柄だった印象だった。他にも出演者の顔写真が掲載されて、出演者の殆どは鬼籍入りしている。時代はもう50年以上のものと改めて認識する。

↧

November 10, 2015, 6:02 pm

ソ連の国策映画でしかもスケールの大きさで有名な「ヨーロッパの解放」は長らく廃盤だったが、最近になって上のような何ともミスマッチなパッケージで再発売された。しかし、旧盤と異なり画質も向上し、4:3のレターボックスからスクーズ収録になっていて、今のハイヴィジョンテレビでも見やすくなるように改善されている。

内容は、第二次大戦をソ連が一人でドイツに打ち勝ったような描き方はやや疑問はあるが、割と客観的な部分もあって、映画的価値は大いにある。英米の首脳とスターリンの会談のシーンもあって、英米がソ連を信用していないのではないかと突き付けるところなどは迫真ですらある。もちろん裏工作は西側連合国側で真っ当なのはソ連という描き方ではある。実際はそれぞれがばかしあっているのであって、唯一ルーズベルト大統領だけが能天気という図式だったのではなかろうか。スターリンがチャーチルも含めて三人が力のあるうちは良いが、亡くなったり引退したら混迷するという台詞はまさにその後を暗示している。ルーズベルトは終戦を待たずに亡くなり、後任のトルーマンはソ連に対してかなり懐疑的な態度を取る。この映画でもヤルタ会談のシーンから既に冷戦の萌芽があることを描き込んでいるのが印象に残る。ベルリンの一番乗りの争いがこの後展開する。映画には出てこないが、極東でも同じような先陣争いがあって、それが原爆投下という現象に繋がる訳である。

正直、兵器の種類などおよそ知識がないし、ソ連軍の将校が字幕入りで登場しても、どれも同じように見えてしまう。スターリン、ヒトラー、ルーズベルト、チャーチル、ムッソリーニの他ジューコフ元帥まではわかる。一方、フィクション部分は中尉が主人公らしく、その恋人が従軍看護婦のようだが、これらはあまりどうでもよいような存在になってしまっている。要人たちのばかしあいにもっと重点を置いても良いのではと思ってしまわないでもない。

↧

November 17, 2015, 5:56 am

(DISC1)

①SF交響ファンタジー第3番

②二十弦筝と管弦楽のための交響的エグログ 野坂操壽(筝)

③ピアノと管弦楽のためのリトミカ・オスティナータ 山田令子(ピアノ)

(DISC2)

交響的頌偈「釈迦」

大植英次指揮 東京交響楽団・合唱団

2014.5.31 ミューザ川崎シンフォニー・ホール(ライヴ)

昨年はこの作曲家の生誕100周年で演奏会多く企画されたようだが、これもその一つ。このオーケストラは1946年に東宝の専属楽団として発足。当初は東宝交響楽団と言っていた。上田仁という指揮者が現代曲を積極的に紹介、日本人の作品も多く初演してきた。もちろん、伊福部作品もそうだった。また、東宝映画は作曲家として映画音楽に最初に採用してくれた会社で、この楽団とも深い所縁はあったようだ。

これらの作品は既に他の演奏で接していて、目新しいものはないが、それでもバーンスタインの下で研鑽を積み、海外でも活躍している大植英次の指揮で聴けるというのが魅力的に感じた。音楽を大きく鳴らす解釈で気持ちがいい。ここでは冒頭のSFファンタジーは別にして、映画音楽そのものの作品はない。最後の「釈迦」は同名の映画があって、音楽も担当しているが素材としては使われているものの、あの映画のためのものではない。キリスト教とは異なった仏教カンタータを目指したところは、弟子の黛敏郎の涅槃交響曲同様にユニークな発想だと思う。唯一映画関連のSF交響ファンタジー第3番だが、これらは戦時中の作品の断片があったりして、それがかなり悲壮な感じで響く。映画を離れて聴くと戦争で斃れた人々の鎮魂のように聴こえる。

↧

↧

November 17, 2015, 6:10 am

【収録曲】

<イタリア・ソング集>

1.永久に君を愛す(チンクエ)、2.五月の一夜(チオッフィ)、

3.オ・ソレ・ミオ(ディ・カプア)、4.泣かないお前(デ・クルティス)、

5.初恋の小舟(マイナルディ)、6.グラナダ(ララ)、7.彼女に告げて(ファルヴォ)、

8.プジレコの漁夫(タリアフェッリ)、9.お前のところに帰りたい(レンディーネ)、

10.太陽の土地(ダンニバーレ)、11.秋(デ・クルティス)、

12.帰れ、ソレントへ(デ・クルティス)

<A SONG FOR YOU>

13.学生王子のセレナード(ロンバーグ)、14.禁じられた音楽(ガスタルドン)、15.マリウ、愛の言葉を(ビクシオ)、

16.世界でただ一人君を愛す(デ・クルティス)、17.トゥナイト~《ウェスト・サイド・ストーリ》から(バーンスタイン)、

18.カタリ、カタリ〔つれない心〕(カルデイッロ)、19.ビー・マイ・ラヴ~《ニューオーリンズの美女》から(ブロズキー)、

20.女性は恋とキスのために~喜歌劇《パガニーニ》から(レハール)、21.カーラ・ミア(トラパニ)、22.ロリータ(ブッツィ=ペッチア)、

23.チャオ・チャオ・バンビーナ(モドゥーニョ)<特別収録>、24.白い鳩~喜歌劇《ジプシーの恋》から(レハール)<特別収録>

【演奏】

マリオ・デル・モナコ(テノール)

エルネスト・ニチェッリ指揮/オーケストラ(1-12)、マントヴァーニ指揮/マントヴァーニ・オーケストラ(13-24)

【録音】

1958年8月(1-6)、1960年7月(7-12)ローマ、サンタ・チェチーリア音楽院、1962年9月(13-24)キングスウェイ・ホール、ロンドン

イタリアの往年のテノール、マリオ・デル・モナコによる歌曲集である。お国ものやミュージカルの曲まで幅広い。いわば、彼の余芸のようなアルバムだ。どうも2つのLPだったものを集約した上に、日本では初めて登場した2つの特別収録曲がおまけとしてついている。

前半はイタリアの歌謡曲を集めたもの。バックはオケの名前もクレジットされていないが、チェチーリアの音楽院のオケかもしれない。やや無骨な歌唱ぶりはパヴァロッティあたりの甘い感じはない。ここからは好みだろうが、彼の張りのある歌唱は自分には魅力を感じる。

後半なマントヴァーニ・オーケストラがバック。弦楽器の独特のアンサンブルは人気があったようだが、今回これでまともに初めて聴いた。曲によっては管楽器も多く加わって、意外とシンフォニックな響きになっている。こちらはロンドンの収録。

デル・モナコはヘルデン・テノールとしても成功して、ワーグナーも歌っているらしいが、それはまだ聴いたことがない。今度はそういったものも聴いてみたい気はする。

↧

November 20, 2015, 10:49 pm

![undefined]()

[CD1]

グリーグ:組曲《ホルベアの時代から》Op.40

コレッリ:弦楽のための組曲第7番ニ短調 Op.5

レスピーギ:リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲

〔ドミトリー・キタエンコ(指揮)、モスクワ・フィルハーモニー室内管弦楽団/1973年録音〕

[CD2]

プッチーニ:グローリア・ミサ〔コンスタンティン・リソフスキ(テノール)、セルゲイ・レイフェルクス(バリトン)、アレクサンドル・ヴェデルニコフ(バス)、ドミトリー・キタエンコ(指揮)、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団、ラトヴィア・フィルハーモニー協会合唱団/1980年録音〕

[CD3]

ブラームス:ドイツ・レクイエム〔ナジェジダ・クラスナヤ(ソプラノ)、セルゲイ・ヤコヴェンコ(バリトン)、ワシーリー・ドリンスキ(オルガン)、ドミトリー・キタエンコ(指揮)、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団、ユルロフ記念国立アカデミー合唱団/1977年6月17日録音〕

[CD4]

ショスタコーヴィチ:交響曲第10番ホ短調 Op.93〔ドミトリー・キタエンコ(指揮)、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団/1977年録音〕

[CD5]

ドニゼッティ:ミゼレーレ〔スマラグダ・イサエワ(ソプラノ)、アレクセイ・マルティノフ(テノール)、アレクサンドル・ピャテルネフ(テノール)、セルゲイ・レイフェルクス(バリトン)、ワレリアン・カゼミロフスキ(バス)、ドミトリー・キタエンコ(指揮)、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団弦楽アンサンブル、ラトヴィア国立交響楽団/1984年3月19日録音〕

ラフマニノフ:合唱交響曲《鐘》〔ナターリャ・ミハイロワ(ソプラノ)、セルゲイ・ラーリン(テノール)、ユーリ・マズロク(バリトン)、ドミトリー・キタエンコ(指揮)、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団、ボリショイ劇場合唱団/1985年録音〕

[CD6]

プロコフィエフ:交響曲第1番ニ長調《古典》〔ドミトリー・キタエンコ(指揮)、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団/1987年録音〕

R・シュトラウス:クープランのクラヴサン曲による《舞踏組曲》〔ワレンティン・ジュク(ヴァイオリン)、ユリア・グシャンスカヤ(チェレスタ)、ドミトリー・キタエンコ(指揮)、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団/1980年録音〕

チャイコフスキー:協奏的幻想曲ト長調 Op.56〔イゴール・ジューコフ(ピアノ)、イオシフ・ベルマン(チェロ)、ドミトリー・キタエンコ(指揮)、ソヴィエト国立交響楽団/1975年録音〕

【演奏】

ドミトリー・キタエンコ(指揮)、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団、他

最近、ペトレンコとかキタエンコといった紛らわしい名前が出てくる。これは後者のドミトリー・キタエンコの生誕75周年を記念したBOXで、お国もの以外のものも多く含まれている。中にはプッチーニの「グローリア・ミサ」とかドニゼッティのミゼーレといった珍しいものも含まれている。バランスの関係か、他とは違う音が強調されて聴こえたりするから不思議である。ただし、旧ソ連にありがちな爆演はない。解釈の違いという程度にとどまる。

↧

November 21, 2015, 12:04 am

これは東宝初のカラー作品である。国産の富士フィルムを使用した「フジカラー」である。かつては褪色が著しく観ることができないと聞かされていたが、修復して再び鑑賞できるようになったようで、まずそれを喜びたい。ただし、スタッフ・出演者のクレジット及びエンドマークは別テイクで失われているらしい。

さて、発色は残念ながらどこか人工的で不自然ではある。また話自体は都会と農村部の相違を描いたもので、差ほど新味はない。「あにいもうと」に近い内容ではある。ただし、そこに不倫とか親子・兄弟の深刻な対立はなく、ごくこじんまりしている。山本嘉次郎監督は、戦前はいろいろな作品を発表し、戦争映画の企画も結構率先して取り組んでいた。その反動か、戦後はあまりこれといった作品がない。これも会社初ということで、大御所登場となったのではあろうが、傑作というまでには至っていない。

↧

November 21, 2015, 3:40 am

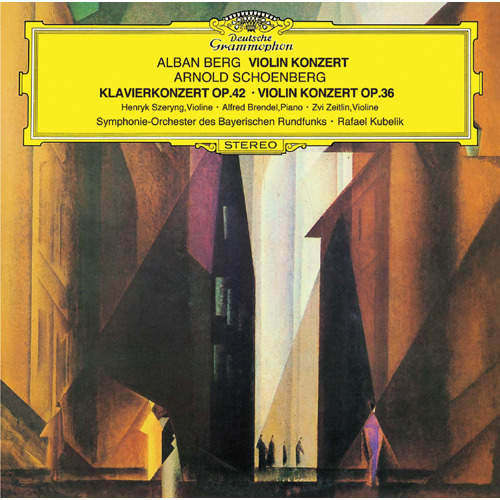

①ベルク:ヴァイオリン協奏曲 ヘンリク・シェリング゙(V)

②シェーンベルク:ピアノ協奏曲作品42 アルフレード・ブレンデル(Pf)

③シェーンベルク:ヴァイオリン協奏曲作品36 ズヴィ・ザイトリン(V)

ラファエル・クーベリック指揮バイエルン放送交響楽団

ブロ友の方の紹介で知ったアルバムである。クーベリックがベルクやシェーンベルクを録音したとは知らなかったのである。もっとも彼らはマーラーの影響を受けているので、不思議な取り合わせではない。ここでも奇を衒わず、正攻法で音楽を仕切っている。むしろ、聴きやすい演奏のように思えた。ソリストもブレンデルが登場しているのが目を惹くし、シェリングも難曲ながらしっとりとした音で楽しませてくれる。

さて、一応資料に従って、演奏のオーケストラは全てバイエルン放送交響楽団してあるが、購入した下のデザインのもののリブックレットの表示を見ると、①③はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と記してある。どちらが本当なのか。どうなっているのか。誤植としたら、大変な誤りだ。

↧

↧

November 21, 2015, 6:13 pm

【収録曲】

ベルリオーズ:

1. テ・デウム 作品22

2. 序曲《ローマの謝肉祭》 作品9 <特別収録>

【演奏】

フランシスコ・アライサ(テノール)

ロンドン交響合唱団、 ロンドン・フィルハーモニック合唱団、

ウーバーン・シンガーズ、 セント・オールバンズ・スクール合唱団、ハバ―ダッシャーズ・アスク・スクール合唱団、 サウスエンド少年合唱団、デズボロー・スクール合唱団、 ウィナーシュ・フォーレスト・スクール合唱団、 ハイ・ワイクーム教区教会少年聖歌隊、

合唱指揮:リチャード・ヒコックス、 マルティン・ハーゼルベック(オルガン) (以上、1)

EC ユース・オーケストラ (1)、 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 (2)

クラウディオ・アバド(指揮)

【録音】

1981年8月4日-7日 イギリス、ハートフォードシャー州セント・オールバンズ大修道院 (1) (ライヴ)

1998年12月 ベルリン、フィルハーモニー (2)

>アバドとしては比較的珍しいレパートリーであるベルリオーズを2曲収録。他には編曲もの以外では幻想交響曲のみであり、映像でもウィーン・フィルとの「テ・デウム」以外ありませんので、大変レアな音源です。この曲は日本初CD化となります。ECユース・オーケストラとのDG録音もこれが唯一であり、さらに<特別収録<の序曲「ローマの謝肉祭」は、'02年に発売された「ザ・ベルリン・アルバム」という2枚組にのみ収録されたレア曲(国内盤でも発売)。今回久しぶりの復活です。尚、ECユース・オーケストラはロンドンに本拠を置くEU加盟国からなるユース・オケ。アバドが設立に尽力したことで知られており、初代の指揮者を務めました(‘81年には彼らのOBで構成されたヨーロッパ室内管も創設)。ロンドンを本拠地として活動し、アバドは'78年の初演奏会以来たびたび共演しました。この「テ・デウム」は、4年目のシーズンの夏の欧州ツアー時にロンドンで収録されたライヴです。前半にはミンツをソリストに迎えてブラームスのヴァイオリン協奏曲が演奏されました。9団体もの大合唱団と24歳までの若手で構成されたECユース・オーケストラとの演奏は、思った以上に熱気を帯びており、伸びやかな合唱と要所を締めるオルガンに支えられた、充実した名演が繰り広げられています。尚、LP発売時の国内盤は、輸入LPに国内解説や帯を加えた状態で発売されていました。CDでは発売初期より輸入盤がラインナップされていましたが、流通量は非常に少なかったためか、市場ではあまり出回っていなかったと思われます。'03年に輸入盤の10枚組BOXで久しぶりに再発されましたが暫くして廃盤となりました。今回の復刻では、LP初出時のオリジナル・ジャケット・デザインを採用(CDはLP時の上下左右が一部カットされていました)、国内盤としては初CD化です。またLPの裏ジャケット(写真多用)もブックレット裏に配置しました。長らくこの名盤は幻の盤となっていましたが、ようやく本来の形で復刻することができました。大編成曲を得意としたアバドならではの素晴らしい手綱さばきを堪能できます。さらに、今回の解説書には新規で満津岡信育氏による序文解説を掲載しました。

タワーレコード(2015/09/30)

店頭を覘くと、通販では見落としていたものを見出すことがあるが、これもその一つ。このアルバムの成り立ちは上の販売の口上が語り尽くされている。アバドのレパートリーでも稀なものというのが、利いた。フィルアップの序曲も再発売がしばらくなかったものという。

ベルリオーズのテ・デウムはこれが初めてではないが、期待以上に迫力があった。ECユース・オーケストラというのが、ちょっとどうかと思ったが、アバドの薫陶を受けた若い奏者の集団で流石だと感心した。また、合唱指揮としてリチャード・ヒコックスの名前が見える。後年、シャンドスでイギリス音楽の大作を多く録音して、急死したその人である。こうしたものは人の出会いが大きいことを物語ると認識する。

↧

November 23, 2015, 5:21 am

資料によると1963年8月7日に公開された作品。京都で時代劇を主に撮っていた小沢茂弘監督が東京に出向いて作ったギャングものである。一応、オリジナルのシナリオとなっているが、人物配置や構成が著しく黒澤明監督の「酔いどれ天使」に似ている。それはスラム街のユニーク医者に志村喬が扮しているからだ。そして、黒澤作品の真田医師同様にヤクザにも愛情を持っているが、外見上は突き放したようなキャラクターだからだ。梅宮辰夫扮する若いヤクザはご丁寧にも松永という苗字だ。黒澤作品へのオマージュかもしれない。

後年の任侠もののような正義感のある人物とは違い、あまり颯爽としていない。主人公は最後にスラム街の若者や少年のヤクザへのあこがれを断ち切るために、わざと格好の悪い姿をされけだす。志村喬の医師の希望に沿うためにである。どこかもの悲しく、空しさは表現できている。ただ黒澤作品ほど強烈なインパクトがないのは、やはり脚本と演出の力量の差が如実に出てしまったという、これまたやりきれなさも残るのである。

↧

November 25, 2015, 5:39 pm

伝説の女優・原節子が亡くなっていた。ご本人の意向で公にしなかったというから、まさにこの人らしい終末だったと思う。

日活多摩川が出発で、東宝に転じ、戦後は小津安二郎監督や成瀬巳喜男監督の作品の常連として、代表作をものにしてきた人だ。ただ、あまり女優という職業は本意ではなかったようで、未練も強くなかったのではないか。60年代に入ると、専属の東宝はこの人にはあまりふさわしくないような役柄を配したりしていたような気もする。結局、1962年の「忠臣蔵」のおりく役が最後の出演だった。その翌年小津安二郎監督が逝去して、芸能界から完全に身を引いた形になっていた。

自分もリアルタイムでこの女優さんに接していたわけではない。古い映画のリバイバルや名画座、フィルムセンターの上映で知った人だ。スクリーンに映る姿は美人というだけではなく、気品もあった。「ノンちゃん雲に乗る」や「秋日和」などでは母親役もやったが、それなりに気品があって美しいおかあさんだった。白髪になって、腰が曲がったような老いの姿は想像がつかない。ご本人もそうしたことはファンに知られたくなかったのかもしれない。映画ファンである我々はスクリーンに映し出された姿を偲ぶことができるのかもしれない。残念ながらデビュー当時の作品はフィルムが失われているものが多いが、ほぼ完全な形で観られるこの人の最古の作品は山中貞雄監督の「河内山宗俊」ではなかろうか。その後の「新しき土」ともども今ではDVDになっている。東宝移籍後の作品は、観られる作品が多い。

本当は戦後の小津作品あたりを掲げるべきだろうが、ここでは戦前の十代の頃の「母の曲」(山本薩夫監督)を関連記事としてTBして掲げておく。

↧