二人の俳優の訃報

ラフマニノフの墓

『火の鳥』全曲、うぐいすの歌 ブーレーズ&ニューヨーク・フィル

ストラヴィンスキー

1. バレエ音楽『火の鳥』(1910年全曲版)

2. 交響詩『うぐいすの歌』

録音場所:ニューヨーク、マンハッタン・センター

録音方式:ステレオ(アナログ/セッション)

管弦楽のための協奏曲、『中国の不思議な役人』全曲 ブーレーズ&ニューヨーク・フィル

バルトーク:

1. 管弦楽のための協奏曲 Sz.116

2. バレエ音楽『中国の不思議な役人』 Sz.73(全曲) スコラ・カントゥルム

録音場所:ニューヨーク、マンハッタン・センター(1) エイヴリー・フィッシャー・ホール(2)

録音方式:ステレオ(アナログ/セッション)

アムステルダムのブルーノ・ワルター

バーンスタイン/NYPの幻想交響曲(1963)

マズア:展覧会の絵&古典交響曲

【収録情報】

①ムソルグスキー:組曲『展覧会の絵』(管弦楽編曲:セルゲイ・ゴルチャコフ)

②プロコフィエフ:交響曲第1番ニ長調 op.25『古典的』

ラフマニノフ自作自演:ピアノ協奏曲第2番&第3番

吾輩は猫である(芸苑社1975年)

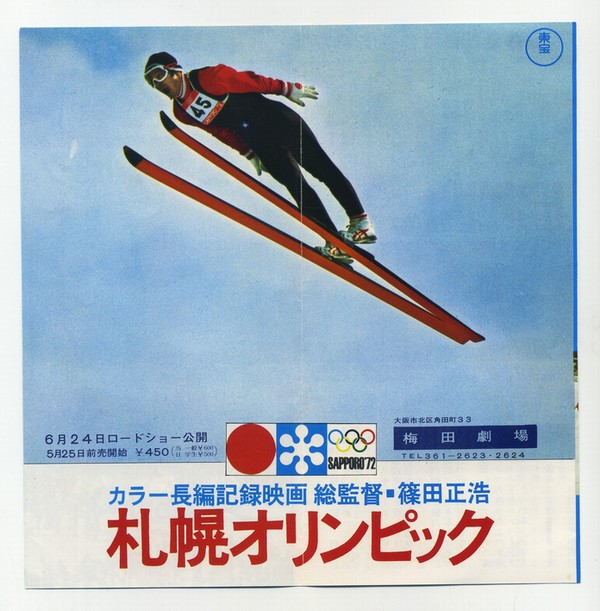

札幌オリンピック(篠田正浩)(日本ニュース映画製作者連盟1972年)

トゥールーズ・キャピトール劇場:ワーグナー:『リエンツィ』

トゥールーズ・キャピトール劇場2012

ワーグナー:『リエンツィ』

ケルル、M.シェーンベルク、P.スタインバーグ指揮

ワーグナー最初の成功作『リエンツィ』、生誕200年記念イヤーにお届けする貴重な最新映像

大悲劇オペラ『リエンツィ、最後の護民』は、実在した14世紀の政治家リエンツィが貴族への不満をつのらせる民衆の支持を得て護民官の地位につき、その後陰謀に巻き込まれて悲劇的な最後を迎えるまでを描きます。1842年にドレスデンで初演され、ワーグナーの出世作となると共に、ある時期までワーグナーの最も成功した作品のひとつとなりましたが、その長大な演奏時間のせいか、今日ではほとんど上演される機会がなくなってしまいました。

2012年、トゥールーズのキャピトール劇場での上演は、2013年ワーグナー記念イヤーを前にした貴重な上演で、実力者をそろえた充実の内容となっています。タイトル・ロールのトルステン・ケルルは、この役で国際的な名声を獲得しただけあってここでもその存在感は抜群。トゥールーズ・キャピトール管弦楽団を指揮するピンカス・スタインバ-グが極めて上質な音楽を作り上げています。(COLUMBIA)

【収録情報】

リエンツィ:トルステン・ケルル

イレーネ:マリカ・シェーンベルク

アドリアーノ:ダニエラ・ジンドラム

コロンナ:リヒャルト・ヴィーゴルト

オルシーニ:シュテファン・ハイデマン

枢機卿オルヴィエート:ロベルト・ボルク

バロンェッリ:マルク・ヘラー

チェッコ・デル・ヴェッキオ:レオナルド・ネイヴァ

平和の使者:ジェニファー・オローリン

装置:リカルド・サンチェス・クエルダ

衣装:フランチェスコ・ジート

収録時期:2012年10月

収録場所:フランス、トゥールーズ、キャピトール劇場(ライヴ)

ワーグナー作品でも滅多に上演されない「リエンツィ」の二つ目の映像を入手した。最初はベルリン・ドイツ・オペラのもので演出が、主人公をヒトラーに擬したもので違和感があったが、こちらは極端な現代化はない。その代わり登場人物の殆どは顔を白塗りにして、わざと表情を削ぐような仕掛けがある。タイトルロールはベルリンのと同じくトルステン・ケルル。どうもこの役を梃子に世界に打って出た人のようである。手慣れた感じがあるのはとても安定感が良かった。

『ホヴァンシチナ』全曲 A.キルヒナー演出、アバド&ウィーン国立歌劇場

17世紀後半のロシア史に基づいた重厚な歌劇『ホヴァンシチナ』は、作品の完成を待たずにムソルグスキーが世を去ってしまったため、リムスキー=コルサコフやショスタコーヴィチ、ストラヴィンスキーらが補筆したスコアで演奏されるのが一般的です。

ムソルグスキーをこよなく愛したアバドは、この作品の映像化にあたっては、ショスタコーヴィチとストラヴィンスキーの編曲版を用い、納得の行く物語を見せてくれます。何と言っても主人公を歌うギャウロフが素晴らしく、またキルヒナーの演出は、複雑な粗筋を実に明解に見せてくれます。(ARTHAUS MUSIK)

【収録情報】

● ムソルグスキー:歌劇『ホヴァンシチナ』全曲

イヴァン・ホヴァンスキー公/ニコライ・ギャウロフ(バス)

アンドレイ・ホヴァンスキー公/ヴラジーミル・アトラントフ(テノール)

ゴリーツィン/ユーリ・マルシン(テノール)

フョードル・シャクロヴィートゥイ/アナトリー・コチェルガ(バリトン)

ドシフェイ/パータ・ブルチュラーゼ(バス)

マルファ/リュドミラ・セムチュク(メゾ・ソプラノ)、他

スロヴァキア・フィルハーモニー合唱団

ウィーン少年合唱団

ウィ-ン国立歌劇場管弦楽団&合唱団

クラウディオ・アバド(指揮)

演出:アルフレート・キルヒナー

収録時期:1989年

収録場所:ウィーン国立歌劇場(ライヴ)

巡礼で事故

ファースト・パフォーマンス~リンカーン・センター・オープニング・ガラ・コンサート1962

[1]アメリカ合衆国国歌*

[2]ジョン・D・ロックフェラー3世によるスピーチ*

ベートーヴェン

[3]ミサ・ソレムニス~グローリア*

コープランド

[4]コノテーションズ(内包)[世界初演]

<CD2>

ヴォーン=ウィリアムズ

[5]音楽へのセレナード

マーラー

[6]交響曲第8番 変ホ長調 「千人の交響曲」~第1部「来たれ、創造主なる聖霊よ」

[7]交響曲第5番 嬰ハ短調~第4楽章「アダージェット」

*世界初CD化

【演奏】

レナード・バーンスタイン(指揮)

ニューヨーク・フィルハーモニック[1][3]-[6]

ニューヨーク・フィルハーモニックのメンバー[7]

アイリーン・ファーレル(ソプラノ)[3][5]

アデーレ・アディソン(ソプラノ)[5][6]

ルシーヌ・アマーラ(ソプラノ)[5][6]

シャーリー・ヴァーレット(メッゾ・ソプラノ)[3][5]

リリー・チューカシアン(メッゾ・ソプラノ)[5][6]

ジェニー・トゥーレル(メッゾ・ソプラノ)[5][6]

ジョン・ヴィッカース(テノール)[3][5]

チャールズ・ブレッスラー(テノール)[5]

リチャード・タッカー(テノール)[5][6]

ドナルド・ベル(バス・バリトン)[3][5]

エツィオ・フラジェルロ(バス・バリトン)[5][6]

ジョージ・ロンドン(バス・バリトン)[5][6]

ニューヨーク・スコラ・カントルム[合唱指揮:ヒュー・ロス][1][3][6]

ジュリアード・コーラス[合唱指揮:エイブラハム・キャプラン][1][3][6]

コロンバス少年合唱団[合唱指揮:ドナルド・ブライアント][6]

【録音】

[1]-[6]1962年9月23日、ニューヨーク、リンカーン・センター、フィルハーモニック・ホール[現エイヴェリー・フィッシャー・ホール]でのライヴ・レコーディング

[7]1968年6月8日、ニューヨーク、聖パトリック教会でのロバート・ケネディ追悼ミサでのライヴ・レコーディング

ADD/STEREO

リスト:管弦楽作品集~シューベルト作品の管弦楽編曲

ロト&レ・シエクル、クルレンツィス&ムジカエテルナ、あるいはインマゼール、ヘレヴェッヘら巨匠勢・・・時代考証型の演奏で後期ロマン派以降の音楽に迫ろうとするオーケストラや指揮者が増えつつある近年ですが、使用楽器への徹底したこだわりだけでなく、オーケストラの規模や演奏会場の音響環境にまで意識を向けて活動しているハーゼルベック&ウィーン・アカデミー管の快進撃は、19世紀半ばにオーケストラ音楽の概念を静かに塗り替えていったひとりであるリスト作品の演奏解釈において、地に足の着いたポテンシャルの高い演奏を通じ、圧倒的な成果をあげました。完全解説訳付で相次いで日本発売されたNCAレーベルの名盤群に続き、なんと彼らは(第1弾録音がレコ芸準特選に輝いたベートーヴェン交響曲集に続き)Alphaでこのプロジェクトを継続! シューベルト作品の編曲、とくに『さすらい人幻想曲』の協奏的編曲を中軸に据えたこの新録音で、交響詩以外のリストの音世界へと迫ります。

演奏会場は、リストが音楽監督として指揮をしていたヴァイマール宮廷楽団と同じ員数、その演奏会場だった宮廷劇場と同じ音響環境にあわせたというライディング(リストの生地)のリスト・センター音楽堂での収録。解説訳付、お見逃しなく!(Mercury)

【収録情報】

シューベルト/リスト編:

1. 騎士の行進曲(2つの個性的な行進曲 D.888より)

2. 葬送行進曲(6つの大行進曲 D.819, /op.40より)

3. ハンガリー風行進曲(ハンガリー風ディヴェルティスマン D.818, op.54より)

4. 『さすらい人』幻想曲 D.760, op.15~ピアノと管弦楽のための

ゴットリープ・ヴァリシュ(フォルテピアノ/J.B.シュトライヒャー1851年製:4)

リスト:

5. 2つの葬送頌歌 S.112(死者たち/夜)

6. 風にはためく王の旗~十字架讃歌 S.185 世界初録音

録音方式:ステレオ(デジタル)

ペッテション:交響曲第9番

ペッテション:交響曲 第6番

ベルリン・ドイツ交響楽団

『カヴァレリア・ルスティカーナ』全曲 セラフィン&スカラ座、カラス、ディ・ステーファノ

● マスカーニ:歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』全曲

サントゥッツァ:マリア・カラス(ソプラノ)

トゥリッドゥ:ジュゼッペ・ディ・ステーファノ(テノール)

アルフィオ:ローランド・パネライ(バリトン)

ルチア:エベ・ティコッツィ(アルト)

ローラ:アンナ・マリア・カナリ(ソプラノ)、他

ミラノ・スカラ座管弦楽団&合唱団

トゥリオ・セラフィン(指揮)

録音時期:1953年6月16-25日、8月3-4日

録音方式:モノラル(セッション) 2014リマスター

最近はカラスの録音に興味を持って入手している。国内盤はSACDで少々高めなので、これと発注済の「道化師」は輸入盤にした。解説も素っ気なく、歌詞掲載もない。デジパックというのか薄っぺらのジャケットにCDの入った紙袋にトラックの明細が書かれているという何とも切り詰めたものだった。しかし、最近は必死になって対訳歌詞を見なくなったし、だいたい知っている内容なので、これでOKである。収納スペースを取らないことがまずありがたいくらいである。

スーク:アスラエル交響曲(キリル・ペトレンコ)

ペッテション:交響曲第3番&第15番(セーゲルスタム)